СВЕТЛОЙ ПАМЯТИ МОЕЙ МАМОЧКИ, ЕЛИЗАВЕТЫ МАЛАЕВОЙ, ПОСВЯЩАЮ…

Бася Малаева / Вена, Австрия

Мелькает сон из детства, рук нежных теплота.

Ты берегом надежды осталась навсегда.

Ведёт меня по жизни твой нежный, добрый взгляд,

И боль души в наследство, который год подряд…

Мамы не стало, когда мне было 34 года. С той поры прошло уже сорок лет, но её чистая, искренняя материнская любовь не покидает меня ни на минуту и по сей день – она обволакивает меня своей аурой, окружает теплом, оберегает и придаёт силы, часто в нелёгкое для меня время. Наши мысли, наш внутренний мир, хрупкий и ранимый нрав, уязвимость, желание отдать больше, чем получить, и даже наша наивная вера в людей очень сильно схожи.

Сейчас, когда я пишу эти строки, невольно вспоминаются наши беседы, и данное мною обещание – написать о её жизни, по тем малочисленным рассказам о нелёгкой судьбе, выпавшей на её долю…

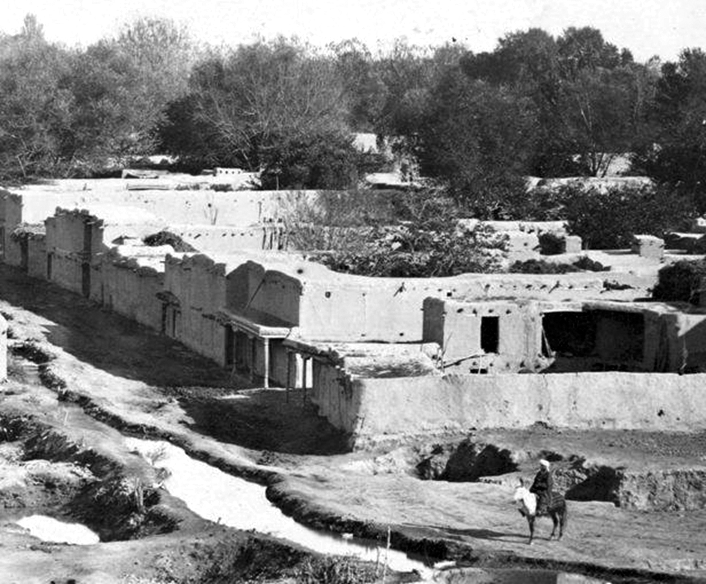

Мои родители переехали из Каттакургана в город Ташкент, когда мне было всего двадцать два дня отроду. Первые мои воспоминания связаны с жактовским двором, в котором нам выделялась маленькая комнатка с глиняным полом, посредине которой стоял сандали (узбекская печка), представлявшая собой вырытую яму с приземистым столиком, расположенным над ней. Скатерть, наброшенная на стол и курпача (стеганное одеяло), брошенные вокруг этого сооружения, давали возможность согреть ноги.

Мы, скудно одетые и, естественно, вследствие этого до костей промёрзшие дети, просовывали ноги под скатерть и ждали, когда мама нальёт нам чай, а затем, бережно из белого “волшебного” узелка, выудит тот маленький кусочек расколотого сахара, от воображения вкуса которого, у нас текли слюнки.

Ночью все разбрасывались вокруг этой печки и засыпали, но детская беспечность и думать не смела о том, что мы могли не проснуться от угара, или вовсе сгореть, ведь в сандали разжигался уголь. Был ли у нас тогда другой выход? Не думаю. Так жили бедные люди.

Именно в такой сандали упал, доставая своего пластмассового попугая, мой брат Миер. Он обгорел…

Трагическая потеря ребёнка, привела мать к той жизненной черте, когда был потерян смысл самого существования. Несчастная и обезумевшая от горя, она хоронила уже (подумать только!!!) своего пятого ребёнка!

“Я выпросила тебя у Бога!”, – приговаривала с болью мама мне не раз. Моё появление, должно было уменьшить её душевные страдания, вернуть к жизни, смягчить боль утраты. Долгожданная, самая младшая дочь в сорок три года!

Смогла ли я оправдать своё появление?

Удалось ли мне быть такой, как Ты, родная?

Достойна ли я твоей Памяти, не знаю. Но я очень стараюсь, мама!”

Из воспоминаний моей мамы…

Ей не было и десяти лет, когда при родах долгожданного сына, скончалась её мать – моя бабушка Истам, оставив сиротами двух маленьких девочек – названных библейскими именами Лиъо и Рохель.

Обезумевший от отчаянья отец моей мамы, Исқиёи Милтиқчи (он был фронтовиком), вскоре женится на Бурхо – женщине властной, своенравной и капризной.

Присутствие девочек раздражает её: ведь они то и дело путаются у неё под ногами и к тому же – два “лишних рта” в доме. Она ревностно относится к тому, что муж, возвращаясь с работы, отдаёт всё своё тепло и ласку не ей – молодой жене, а дочерям, угощая их маленькими кусочками расколотого сахара, которые он припасал в кармане своего белого кителя специально для этого случая. Мысли терзали её воображение: “Чем раньше я выдам их замуж, тем быстрее я от них избавлюсь”, – думала она, и решение было принято.

А жениха не надо было долго искать – им станет 20-летний юноша из ветхого дома на обочине, с разрушенными дувалами из навозных лепёшок и маленькой низкой скрипучей дверью, живший со своей слепой матерью и двумя младшими братьями.

Наспех было сшито “свадебное” платье. Правда, отрезка материи, отведённого для этого случая, было так мало, что его не хватило, чтобы закончить второй рукав. Большой старый платок, брошенный поверх головы “невесты”, должен был скрыть этот позор! (Да, дорогой читатель, это были те времена, когда показывать оголённые части тела: грудь, локти, щиколотки ног и даже лоб – было явлением постыдным). Смышлёная не по годам, она подтяла руки внутрь короткого рукава, дабы не навлечь ярость и пересуды любопытных соседей.

Вот так, девочку, практически ещё ребёнка, без материнской ласки, без платья и без любви, посадив на ишака (средство передвижения, вместо нынешних лимузинов), отправили во взрослую жизнь…

Ей повезло. Моше, так звали её супруга, оказался очень порядочным человеком. По рассказам мамы, он был чрезвычайно заботливым и внимательным, мало того, осознавая, что девочке нужно вначале созреть, он не притрагивался к ней, а относился так, как относился бы к своему ребёнку – трепетно и нежно.

Занимался Моше тем, что перепродавал ослов. Деньги, заработанные на “ослином бизнесе”, не оправдывали расходов семьи, сводившей с трудом концы с концами. Но, тем не менее, каждый раз, когда ему удавалось выгодно провести сделку, он приносил маме лакомства, а сам садился у её ног, и с невероятным умилением наблюдал за тем, как радуется его дитя кусочку халвы или маленькому кулёчку парварды, ощущая себя при этом безумно счастливым человеком – ведь он смог сегодня доставить своей принцессе море удовольствия!

Прошли девять лет совместной жизни. Моей маме исполнилось двадцать лет. Необыкновенно красивая, белолицая, с огромными зелёно-карими глазами и жгуче-чёрными локонами, она стала предметом восхищения во всей округе. Её любили, ей улыбались и долго смотрели ей вслед, когда она проходила мимо – звонкая, приветливая, общительная, весёлая. Казалось, что за ней тянулся невидимый розовый шлейф, разряжающий всё негативное в воздухе и в людях, уносящий за собой их заботы, переживания, волнения и неудачи. С ней заговаривали, ей рассказывали, с ней делились, и она находила для каждого то тёплое слово, в котором, возможно, он и нуждался в эту самую минуту.

Энергичная, начитанная, она часто помогала людям правильно и грамотно составить прошение властям. Во времена почти всеобщей безграмотности её услуга казалась неоценимой. Люди обращались к ней за помощью в решении вопросов, требующих знания законов правописания и правопорядка и, конечно же, любили её за то, что она была отзывчивой, доброй и безотказной.

На дворе 1929 год. Голод. Нужда. Чтобы хоть как-нибудь поправить материальное положение семьи, мама устраивается на работу. Она получает должность завмага в магазине, что находился на той же территории, где работал парикмахером мой отец – Эфраим Маллаев.

Увидев красивую женщину, которая была современнее и, надо сказать, намного опрятнее своих сверстниц; скромно, но вместе с тем, со вкусом одетую, на каблучках (в то время, когда все ходили в калошах), с необыкновенно красивыми вьющимися волосами – он влюбился, да так, что казалось потерял голову. Все стали замечать, что с Эфраимом происходит что-то неладное. Он перестал есть, лишился сна, не общался с друзьми, ушёл, как говорится, “в себя”, ходил печальный, задумчивый и раздражённый.

Однажды вечером, буквально перед закрытием магазина, папа осмелился подойти к маме и … признался ей в любви.

“Ужас! Позор! Каттакурган – такой маленький городок, тем более махалля, где все друг друга знают, где молва и сплетни распространяются молниеносно. Боже! Что позволяет себе этот безумец?!” Страх охватил её настолько, что у неё перехватило дыхание. “Выгнать? Нет, нет … услышат … разнесут, кругом люди… Промолчать? Но я не желаю слушать его дальше!”

Мысли путались в её голове – “Она так сильно любит Моше, который за это время стал ей братом, отцом, другом, мужем, и она не хочет, чтобы безрассудные слова этого человека отразились на его чувствах…”. Мысли о родном человеке вселили в неё уверенность.

– Вы сошли с ума! – сказала она дрожащим голосом, – Вы же прекрасно знаете, что я замужняя женщина, зачем Вы позорите меня? Никогда, слышите, никогда больше не смейте говорить мне об этом! Уходите немедленно!

Но папа не унимался.

Он понимал, что ему без этой женщины нет жизни – она везде и повсюду перед его глазами. Он постоянно хочет видеть её, слышать её голос, смотреть ей в глаза… Он даже ревностно относиться к тому, что не он – Эфраим, а этот “ослинный тюфяк” встречает её после работы.

“Да кто он передо мной? – оправдывал он свой поступок в мыслях, –

Я намного интереснее и красивее этого убогого нищего. Не пойму, что могла Лиза найти в нём? Нет, нет, я не отступлюсь. Или она, или же…” Мысль прервалась. Никого не мог, да и не хотел он больше представлять себе на её месте. – “Всех к чёрту! Только она…”.

От безысходности и отчаянья папа посылает в лавку к моей маме всех, кто бы смог повлиять на её мнение. Манаше-амак (брат моего отца) был первым. По своей натуре застенчивый, кроткий, а по характеру намного спокойнее своего старшего брата, он приходил в магазин, и, не зная, с чего начать разговор, вежливо и очень стеснительно спрашивал:

– Ой-ҳолла, нумбери нечи?

Таким образом как бы интересуясь размерами вещей, о которых не имел никакого представления и которые, в принципе, ему и вовсе-то не были нужны. А нужен был повод. Ведь старший брат не давал покоя другим членам семьи и ждал от него весточку. Но любая информация казалась моему отцу недостаточной и он, буквально на следующий день, вынуждал, просил, умолял пойти к Лизе (так стали с годами называть мою маму) ещё раз, чтобы сказали, узнали, добились, объяснили и, в конце концов, помогли ему! Таким образом, Манаше-амак околачивался в магазине моей мамы постоянно. В конечном итоге интересуясь французскими кружевами – дорогими и абсолютно непригодными в быту бухарских евреев. Собираясь купить метров 50-60, якобы, чтобы обшить края простыней и наволочек, он оставлял за собой возможность появиться в лавке ещё раз.

Мама рассказывала мне, что в какой-то момент она даже подумала о высокой интеллигентности этой семьи, так как в то время кружевами пользовались, разве что, люди из города или очень и очень состоятельные.

Наконец, не выдержав мучительного ожидания, отец выслеживает мою маму на улице. Он умоляет её бросить своего мужа, угрожая, что в любом случае, чего бы это ему не стоило, украдёт и увезёт её туда, где их никто и никогда больше не найдёт, или же, в крайнем случае, просто убьёт своего соперника! Назойливые преследования моего отца стали пугать маму. Она горько плакала и жутко боялась, что этот обезумевший Эфраим, действительно может расправиться с её супругом.

Между тем слухи распространялись, факты искажались, люди перешёптывались…

– Моше, давай уедем отсюда в любой другой город, неважно какой, лишь бы подальше от Каттакургана, – умоляла она его не раз.

Но бедный Моше не решался. Где ещё смог бы он найти работу, и куда было ему идти со слепой мамой? Тщательно скрывая тревогу, он старался успокоить свою Лизочку, хотя и сам, признаться, уже давно не спал ночами. Страх того, что он окажется слабее по духу и не сможет удержать то, что принадлежало ему по праву, лишили его сна. Что касается слухов, то они уже давно дошли до Моше, но он знал свою Лизочку и доверял ей больше, чем самому себе.

– Не бойся, Лизаҷон, перебесится, да и успокоится. Кто же не знает этого бабника Эфраима Кичири (лакаб, кличка). У него же жена, дети… Просто дурью мается, ничего он тебе не сделает. Влюбился … что тут поделаешь? Я лично его прекрасно понимаю, ведь ты у меня такая красивая.

Так говорил он, поспешно отворачиваясь, чтобы не показать супруге навернувшиеся на глаза слёзы.

Настал тот день, когда в магазин к моей маме с угрозами, проклятиями и оскорблениями ворвалась разъярённая женщина.

– О, Лиъo! По какому праву ты разбиваешь мою семью! Тебе мало твоего дурака, раз ты умудряешься гулять с моим мужем!?

Магазин мгновенно стал заполняться любопытными покупателями.

Зурхо, так звали вторую супругу моего отца, продолжала неистово кричать, рвала на себе платье, волосы и царапала своё лицо.

Пусть читатель не удивляется. В ту пору бухарскоеврейские женщины выражали свои эмоции именно таким образом.

– А знаешь ли ты, – продолжала она, – что Эфраим уже больше месяца не прикасается ко мне в постели!? Спросишь почему? Отвечу! Да потому что ты, тварь, вскружила ему голову!

– Зурхо, ради Бога, успокойся, – поспешила утешить её моя мама, – я люблю только своего Моше, и твой муж мне не нужен, поверь мне! Мы же с тобой подруги, знаем друг друга не первый год. Неужели ты думаешь, что я смогла бы пойти на такой шаг? Пойми, моей вины здесь абсолютно нет, клянусь тебе!

– Ты мне зубы не заговаривай! Эфраим мне сам признался, что любит тебя и не может без тебя жить. Ты для него теперь – самая умная, самая красивая, самая хорошая… Как сумасшедший ходит из угла в угол, как будто бы его заколдовали. Вот и вещи собрал… уйти хотел из дома, да только я их облила керосином и сожгла, вот!

– Не слушай его, Зурхо! Он у тебя просто с ума сошёл! Посмотри мне в глаза, и ты поймёшь, что я не лгу. А если ты думаешь, что из-за меня рушится твоя семья, то я уеду, будь уверена, уеду в Самарканд или Бухару. Только не плачь, возьми себя в руки … у тебя ведь дети, подумай о них.

– В с п о м н и л а!? Да, у меня-то они есть! А у тебя их нет и, дай Б-г, никогда не будут! Таких, как ты, не сжигают, не убивают и не вешают, таких как ты рубят под корень, как бесплодное дерево, причём, под самый корень, чтобы под тенью его не прохлаждались чужие мужья!

Слова, сказанные Зурхо, острой саблей полоснули сердце моей мамы. Тема материнства была для неё самой уязвимой. Она проводила уже не одну бессонную ночь на мокрых от выплаканных слёз подушках, умоляя Всевышнего сжалиться над нею и дать ей возможность, хотя бы один раз в жизни ощутить счастье – быть матерью.

Её, на первый взгляд сильную женщину, сразила боль, припрятанная от посторонних глаз в ней же самой. Мог ли кто догадываться, что за ширмой приветливых улыбок и необыкновенного очарования жила тоска, о которой знал только один человек – её Моше. Ярость сотрясала её хрупкое тело. Прорвалось напряжение, и она стала горько плакать.

Незаслуженные упрёки и оскорбления!.. За что?! Как мог Эфраим, а теперь и его жена, вот так запросто подорвать её репутацию, люто их обоих ненавидя за то, что ей сейчас приходиться переносить. Какими словами сможет она теперь убедить людей, что абсолютно неповинна в том, в чём её незаслуженно обвиняют?! Стянув с головы платок, она вытерла им свои слёзы и направилась к выходу, чтобы уйти от этого кошмара…

Между тем, перед магазином на базарной площади собиралось всё больше и больше людей. Была пятница. Наступило время зажигания субботних свечей, но никто из женщин не расходился. Некоторые из них выкрикивали свои мнения из толпы:

– Эфраим сам виноват! Четверо детей, две жены, а всё туда же! Совсем с ума спятил, идиот! Пристал к бедной Лизе, прохода ей не даёт. А какой пример он подаёт нашим мужьям, а?! Ах, попадись он мне, я бы ему быстро уши-то поотрывала…

– Да он к такой, как ты, и не сунется – с немалой иронией в голосе парировала ей полная женщина в стёганной жилетке и красными от хны ладонями. – Лиза-то вон какая красивая, а с тебя что взять? Шило на мыло менять – зря время терять… Такая у него и дома есть… Ха-ха-ха!..

Все стали смеяться.

– Дуры! Чего ржёте? Вместо того чтобы помочь людям разобраться.

– Разобраться, говорите? Мне не нужна ваша помощь, я сама с ней сейчас разберусь!

Никто из присутствующих так и не понял тогда, каким образом мерная линейка, которая обычно лежала на рабочем столе в магазине, оказалась в руках Зурхо. Она в ярости замахнулась, чтобы нанести удар своей сопернице, но, совершенно случайно, маме удалось выхватить линейку из её рук, и с досады, резким ударом об колено разломить её пополам.

– Остановись, сумасшедшая! Что ты делаешь, подумай! – крикнула мама в отчаянии. Толпа мгновенно затихла.

– Ах, до чего же ты глупая, Зурхо! Кого ты слушаешь? Сколько раз я могу объяснять тебе, что твой муж мне не нужен! Не собираюсь я разбивать чужую семью, и уж, тем более – оставлять твоих детей сиротами. У меня своя семья, понимаешь, свой муж, свои заботы и свои проблемы, наконец!

Спроси своего Эфраима, – продолжала она защищаться, – прикасался ли он хоть раз ко мне? Спроси Манаше, который по просьбе твоего же супруга околачивался здесь целыми днями… Спроси у себя самой, веришь ли, в то, что я могла пойти на это! Молчишь? А ты не молчи, скажи, ведь ты знаешь меня уже много лет… Эх, п о д р у г а!

Голос мамы задрожал, и она стала горько плакать.

Из толпы вышла пожилая женщина. В Каттакургане её знал каждый: она торговала приправами на базаре, и её ласково называли Бурхои Аътори. Считая её очень мудрой, люди обращались к ней за советом в тяжёлых жизненных ситуациях.

– Успокойтесь, женщины, – начала она хриплым голосом.

Воцарилась мёртвая тишина. Всем было интересно послушать, что скажет человек, который, казалось бы, вечно сидит на базаре и ведает всё про всех. – Постыдитесь! – продолжала она – на вас же смотрят дети. А ты, Зурхо, напрасно клевещешь на Лизу – не виновата она, я-то точно знаю. Ну, а если мужья заглядываются на других женщин, то жёны сами в том повинны.

Подойдя ближе к Зурхо, она обратилась непосредственно к ней:

– Биё, чи гап?! Як по маъсию, як по калоч! Як худата ба ойна бин? Mӯйҳот пах-пах боша, куртет чиркин – бадурни писку равған, ҷелакчаю, эзорои ғиҷим, худат ойла кун–аз ту нагуреза агар, бо аз ки гурехтанаш лозим?! Хез, як дасту рота шой, Лиза борин ба худат нигоҳ кун, баъд аз ин, як зани асила, ба тенги шош кор мекардигия, ҷалав нагой. Тартиби чиз поштана, тартиви габ задана, тартиви зиндагония бурдана, аз ў ёд гирифтан лозим!

Сделав маленькую паузу, она продолжила:

– Бечора, ба кори худ аввора боша, кўри – Тошивия, ва дута укои шавҳараша дисода боша, ягон марта надидим-ки, ба мардои бегона чашми аълоқати нигоҳ карда боша, бевда? Эфраимба габ зан, гунои Лиъо нест, шои худат девона шуде, хай гўй! (Посмотри на себя в зеркало, Зурхо! Мятое, грязное и в жирных пятнах платье… Конечно же, сбежит любой мужик! Женщина должна быть опрятной… бери пример с Лизы. Не ругайся и не клевещи на неё – не виновата она. Твой муж во всём виноват. С него и спрашивай!..”)

Самолюбие Зурхо было явно задето и подавлено. От злости она толкнула свою двухгодовалую девочку. Больно ушибившись, ребёнок громко заплакал.

– Шумо ба чи ҳақ таърифои Лиъоя карсодетон, бинни ўя ба боли оспон барорда? Ба гапои шумо, оҳир, ў боло нарава агар, ки боло равтанаш мумкин? Албатта одами бе зоту зурьёт ваҳт дора, шавҳарои одамая аз ра барорданба! Шои ман даркор боша агар, … бачаҳошам гира, худаш калон куна! (“По какому праву вы возносите сейчас Лизу, задирая ей нос до небес!У бесплодных, как она, есть время на то, чтобы следить за собой, а затем уводить наших мужей. А коль нужен ей мой муж, тогда пускай и детей его забирает … растит сама!”).

И Зурхо в ярости ткнула малышом, который был на её руках, свою соперницу в грудь. Ребёнок сильно испугался и инстинктивно схватился ручонками за ворот маминого платья. Пуговицы разлетелись, оголив её грудь. Все затаили дыхание. Такой тишины ещё никогда не было на базаре. Заметив, что её поступок произвёл ошеломляющий эффект на окружающих, Зурхо решила финальной фразой поставить жирную точку, и тем самым, перетянуть народ на свою сторону:

– Биё, бинам кани, синет шир дора, ё ки не ми!? Бачая макон, уда барори, агар… (“Ну, приложи к груди ребёнка! Молоко-то есть у тебя, или нет?”)

Зурхо ехидно посмотрела на маму, не обращая внимания на громкий плач собственных детей. Бедно одетые, сопливые, они вызывали сожаление. Все молчали. В воздухе чувствовалось напряжение. Люди ждали кульминации.

Ответ мамы сразил всех наповал. Никто, и даже она сама, не ожидали такого оборота событий.

– Зурхо! Ты собрала народ, чтобы оклеветать и опозорить меня! А завтра, каждый кому ни лень будет показывать на меня пальцем, мол, “…вот она разлучница, увела мужика от родных детей…”. Нет! Этого не будет! Чтобы защитить себя, свою невинность, свою честь и, наконец, твоих же малышей, я назло тебе выйду замуж за Эфраима!

Наклонившись к девочке, она вытерла ей носик и подняла её на руки. Затем, сделав несколько шагов вперёд, она окинула взглядом всех: подруг, знакомых, соседей, случайных прохожих и с неимоверной болью в голосе добавила:

– Да, ты права, Б-г не дал мне своих детей, но Он, видимо, посылает их мне другим путём. Я принимаю твой вызов!.. Подруга!

Вот так сошлись мои родители.

Продолжение следует